エンジンとは、車を動かすための「力」を生み出すものです。

人間にたとえると心臓の部分とよく言われます。心臓が動くから人間の体が動くように、エンジンが動くから車は走ることができるのですね。

| エンジンの場所は車によって、前にあったり、後ろにあったり、真ん中にあったりさまざまです。 主流は前にあるFF(フロントエンジン・フロントドライブ)というタイプになります。 フロントとは「前」という意味なので、前方にエンジンがあり、エンジンが前方のタイヤを動かしていますよ、というタイプになります。 |

|

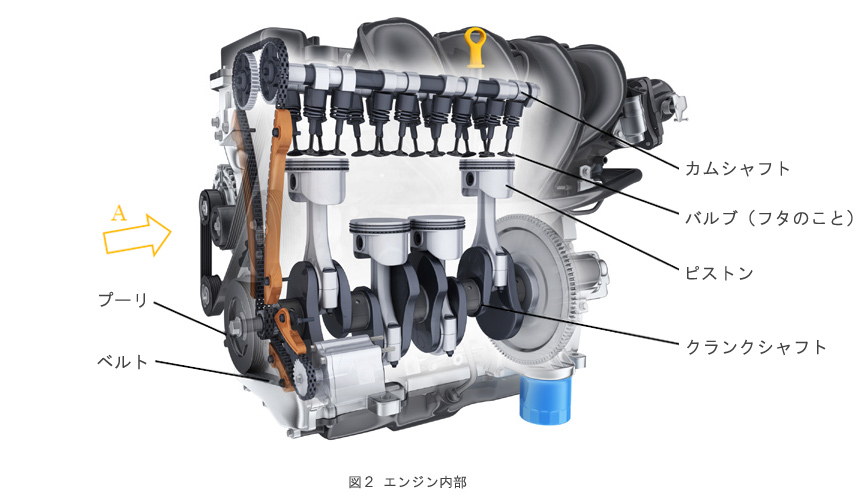

筒の数もエンジンにより異なりますが、図2は4つあるので「4気筒エンジン」と呼ばれます。

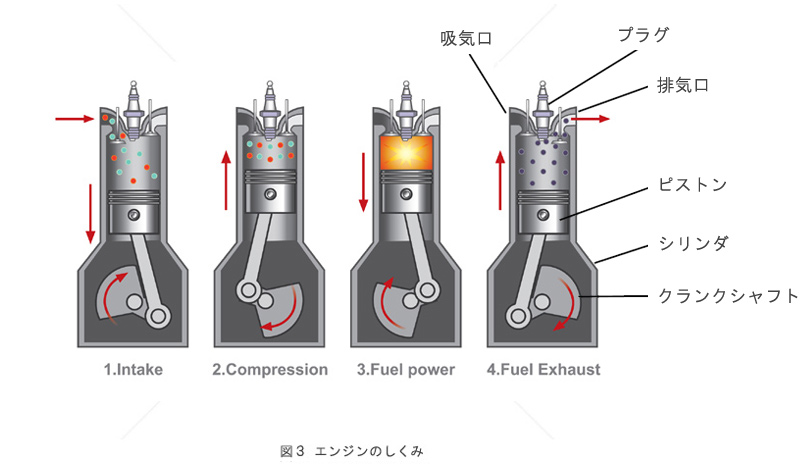

下の図3は、図2の矢印A方向から見た状態のシリンダ断面図になります。

左から右へ、動作の流れが描かれています。

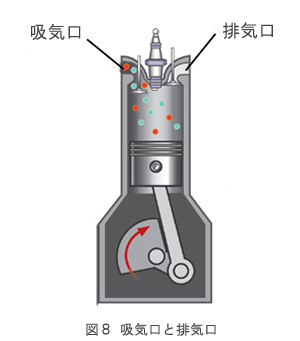

1.吸気口から、混合気(空気+ガソリンのこと)が入ります。

このとき、排気口はバルブ(フタ)が閉じた状態です。

2.吸気口のバルブ(フタ)が閉じ、ピストンが上昇することで混合気が圧縮されます。

3.圧縮された混合気へプラグにより着火され、シリンダ内が爆発します。

爆発力によりピストンが下降します。

4.排気口のバルブが開き、ピストン上昇と共に、爆発後の排気ガスが排気されます。

シリンダごとにタイミングをずらして爆発が起こり、爆発によりピストンが下降する動作を、回転へ変換しているのが「クランクシャフト」の役割になります。事項で詳しくみていきましょう。

|

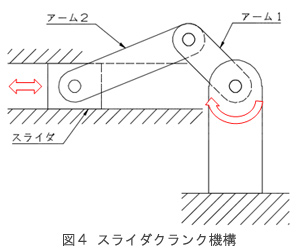

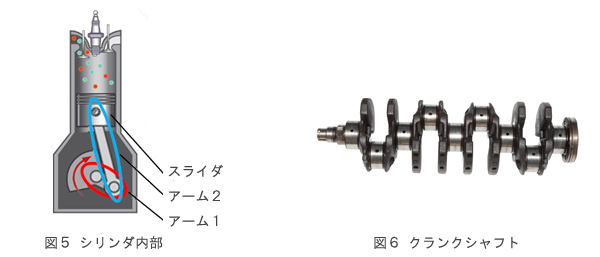

まずはクランクシャフトの名前の意味をみていきましょう。 クランクとは、スライダクランク機構と呼ばれる機構の名前になります。 シャフトとは回転軸のことです。つまり、「スライダクランク機構が組み込まれた回転軸」になります。 スライダクランク機構とは、図4のように‘スライダの往復運動をアーム1の回転運動へ変換’もしくはその逆の働きをする機構です。 図4のアーム1、アーム2、スライダをエンジンへ置き換えると図5のようになり、4気筒エンジンの場合、この機構が位相を変えて(角度を変えて)取り付いています。 このアーム1の役割を担っているシャフトが、クランクシャフトと呼ばれています。 |

|

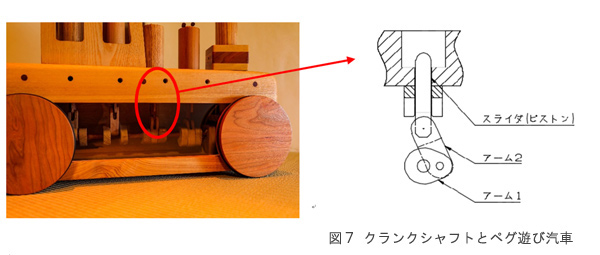

このメカニカルを使った玩具が、「クランクシャフトとペグ遊び汽車」になります。玩具では爆発は起こせないので、逆使い、つまりタイヤの回転をピストンの往復運動へ変換して使っています。

|

前項の「エンジンのしくみ」にありました、シリンダの吸気口と排気口を覚えていますでしょうか。 混合気(空気+ガソリン)を入れる吸気口と、排気ガスを出す排気口ですが、これらの出入り口にはそれぞれ、バルブと呼ばれるフタがあります。 このバルブは必要に応じて閉じたり開いたりします。この閉じたり開いたりする役割を行っているのがカムシャフトになります。 それでは、カムシャフトとはどんなものなのか、詳しくみていきましょう。 |

|

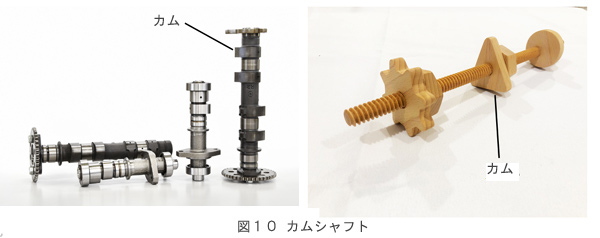

まずはカムシャフトの名前の意味からみていきましょう。カムとは、カム機構と呼ばれる機構の名前になります。シャフトは回転軸のことなので、カムシャフトとは「カム機構が組み込まれた回転軸」になります。

カム機構とは、簡単にいうと「運動の方向を変える機構」です。カムにはさまざまな種類があるため、運動の種類もたくさんありますが、車のエンジンの場合は‘回転運動を往復運動へ変換’しています。

あれ?と思った方もいらっしゃると思いますが、スライダクランク機構も同じような話でしたね。

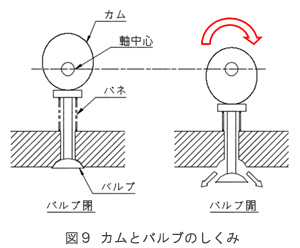

変換方法は全く異なりますので、図9を見ながら説明していきましょう。

| 図9にある、中心がずれた円板がカムになります。左はバネの力でバルブが持ち上がり、出入り口が閉じた状態です。一方、カムが180度回転した右の図は、カムによりバネが圧縮し、バルブが下降して出入り口が開いています。 このようにカムの回転運動を、バルブの上下運動(往復運動)へ変換することにより、開閉を行うしくみになっています。 |

軸に対してカムが何個も固定されたものが、カムシャフトとなります。

図10の左がエンジンのカムシャフト、右が玩具「カム遊び」のカムシャフトになり、「カム遊び」のカムは形状も様々です。

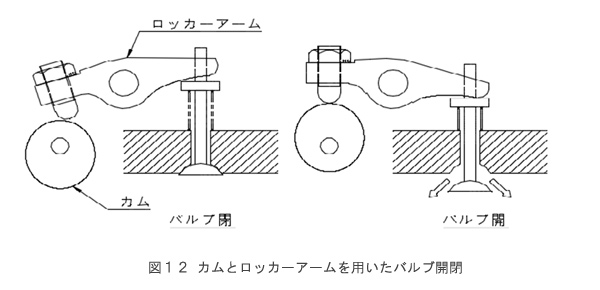

ここで紹介するのは、カムシャフトとロッカーアームという機構を組み合わせて、バルブを開閉する方法です。

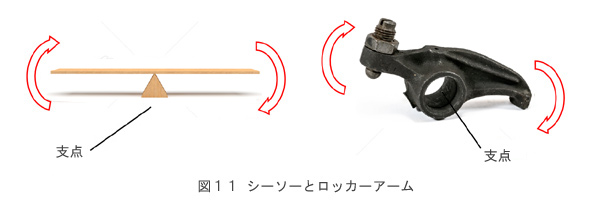

ロッカーアームとは、図11 (右側) になります。複雑な形に見えるかもしれませんが、働きは遊具のシーソーと同じです。丸穴を支点に揺れる動きをする機構です。

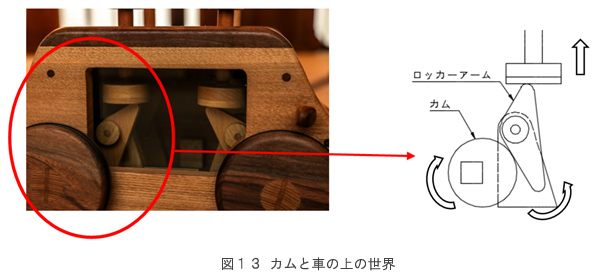

このロッカーアームとカムを組み合わせると、図12のように、カムがロッカーアームを動かし、ロッカーアームがバルブを開閉するといった動きになるわけです。

このしくみを応用した玩具が、「カムと車の上の世界」になります。

その答えがプーリとベルトにあります。

|

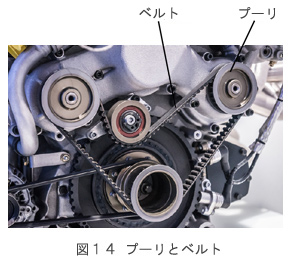

プーリとベルトは動力伝達をする機構です。 動力伝達とは、字のごとく動く力を伝えるということです。 プーリは図14のような回転体であり、力を発生している側の軸と、伝達される側の軸にとりつき、両プーリをつなぐベルトをかけることで回転を伝えています。 カムシャフトの場合は、クランクシャフトの力を、このプーリ&ベルトによって伝達することで、回転しているのですね。 |  |

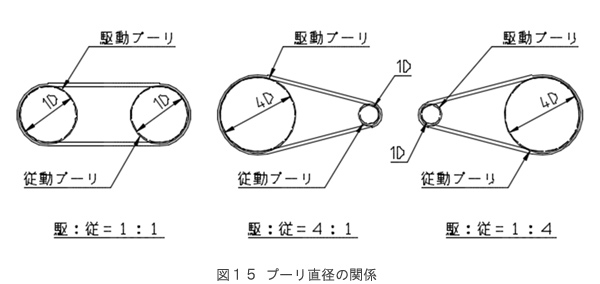

そしてもう一つ、図15を見ながらプーリの直径にも注目してみましょう。図15にある駆動というのは、力を発生している側、つまりクランクシャフト側のプーリにあたります。従動というのは力を受け取っているカムシャフト側のプーリにあたります。

図15の左のように、駆動と従動のプーリが同じ直径の場合、駆動プーリ1回転に対して従動プーリも1回転になります。

真中のように、駆動:従動直径が4:1の場合、駆動プーリを1回転すると従動プーリは4回転します。つまり駆動に対して従動側の回転速度が速まることになります。これを加速といいます。

右のように、駆動:従動直径が1:4の場合、駆動プーリを4回転すると従動プーリは1回転します。つまり駆動に対して従動側の回転速度が遅くなります。これを減速といいます

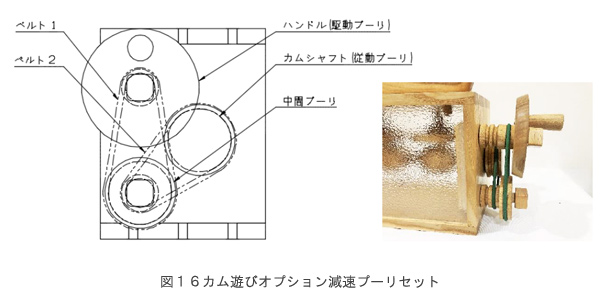

玩具「カム遊び」オプションの減速プーリセットでは、駆動と従動の間にもう一つ中間プーリを設けています。これにより、駆動から中間へ1:2、中間から従動へ1:2と2段階減速を行うことで、結果的に駆動:従動=1:4と減速されるしくみになります。

ベルトの種類もさまざまになります。図17の写真左は、歯付きプーリ・歯付きベルト(もしくはタイミングプーリ・タイミングベルト)と呼ばれ、ギザギザの歯が付いたタイプになります。

真中の写真は「カム遊び」の減速プーリセットですが、これは断面が丸い丸ベルトを使っています。

また、ベルトの他にエンジンでは写真右のようなチェーンを用いることもあります。

以上、SmiPle の玩具に用いられている主なメカニカルを、車のエンジンと共に紹介しましたが、じつは玩具にはまだまだ様々なメカニカルのノウハウが組み込まれています。

また機会をみて紹介していきますね。